陳國棟、王晶合著的《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》是一部長篇報告文學,記述了中國可燃冰的探尋海域成功試采的全過程。講述了我國地質工作者歷經20年的艱苦努力,取得驕人成績的故事;展現了我國科學家在攻克可燃冰研究領域這一世界重大課題中,為實現國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢而艱辛探索、不懈努力的高尚情操。此書出版后引起業內和各界的高度關注。四川省地質礦產勘查開發局四0二地質隊把此書做為最好的閱讀材料,分發給職工閱讀后,反響很大。職工們受益良多,紛紛寫出讀后的感想、體會,現編發部分職工作品,以饗讀者。

——編者

可燃的冰——地質人的擔當

陳青帝

2017年5月18日,中國在南海成功試采可燃冰,并向世界正式宣布這一消息。同年11月,國務院正式批準將天然氣水合物(可燃冰)列為中國第173個礦物。這標志著中國在可燃冰的研究和開采領域已實現了世界領先。中國自然作家協會主席、《國土資源報》社原社長陳國棟和王晶合著的《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》(以下簡稱《可燃的冰》)條理清晰、精簡流暢地描述了我國可燃冰的探尋和成功試采,從跟跑到領先世界,經歷了20年的曲折、艱難和不斷創新超越的過程,生動描繪了地質科研工作者在這一過程中表現出的使命精神、智慧勞動、創業熱情、堅強意志、奉獻品格等等,給人們送來了關于可燃冰這一新能源的新穎內容,并予人以一種解惑和感染的力量。

在閱讀《可燃的冰》過程中,不由讓人想起1999年的一部老電影《橫空出世》,一部反映中國人研制第一顆原子彈的影片。建國初期,國際敵對勢力對新生的社會主義中國極力封鎖和擠壓。為了祖國的崛起,一批優秀的中華兒女聚集在大西北人跡罕至的戈壁灘上,憑借著高度的愛國熱情,自力更生,奮發圖強,克服了種種難以想象的艱難險阻,終于奇跡般地試驗成功了中國第一顆原子彈,令全世界為之震驚不已。

你看,原子彈的誕生證明了我們中華民族共和國的實力,同時也向全世界證明中國不是弱者,為中國和平發展爭取了時間,提高了中國的政治地位,那是每個中國人的驕傲!

黨的十八大提出的第一個一百年,到中國共產黨成立100年時(2021年)全面建成小康社會的目標一定能實現。第二個一百年,是到新中國成立100年時建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。現在的我們正在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期中。

當今時代, 全世界共識:資源是國家的核心競爭力。國與國之間,以及一國內部的一切政治、經濟、軍事外交等活動實際上都是圍繞著資源爭奪、占有、利用和管理經營展開的。以美國為首的西方世界的資源戰略,無所不用其極的掠奪世界資源。可以直言不諱的說,美國有戰爭和經濟制裁兩個方式:發動阿富汗戰爭攻打伊拉克的目的就是覬覦石油;經濟制裁手段,是造成了亞非拉世界的資源文化落后根源。

國人當自強!

可燃冰的開采成功,對中國而言絕對是有劃時代意義,里程碑意義的。是對中國多煤、少油、缺氣能源結構的一次重要優化。可燃冰的橫空出世大大增加了我國能源安全的保障,對改善我國“缺氣”的能源結構也有重要的意義。

但是可燃冰開采是不易的。通過閱讀《可燃的冰》發現,無論是科技理論知識,到實際點位勘察,到開采到存儲到運輸,是要求多部門,多技術,多工種聯合,一個一個都是科技難點。

“空談誤國,實干興邦”是一個國家,一個民族長期發展所需要的一種精神。中國夢要實現,不能等,不能靠,“核心技術一定要把握在自己手中”。在美國技術封鎖中興、華為之后,國人認識到芯片自主的重要性,更加認識到核心技術的重要性。在芯片設計方面,我國的技術是世界領先的,但是,在芯片制造的核心技術上,我國仍處于落后階段。落后就要挨打,這是從我國備受欺凌的歷史教訓中總結來的,我們絕不能讓歷史重演。

清醒的國家領導人早就在布局,掌握工業化時代競爭主動權。習主席在14年5月就提出了“我們一定要有自己的大飛機”,2022年5月14日,中國的C919大飛機首飛成功。從“天問一號”探訪火星,到“奮斗者”深潛馬里亞納海溝;從“北斗”組網、“復興號”飛馳,到快速研制新冠病毒檢測試劑和高水平疫苗,等等。

面對今日大發展大變革大調整的世界大勢,面對前進道路上各種困難風險,我們肩負的任務艱巨而繁重,我們面臨的考驗復雜而嚴峻。祖國有需要,時代在召喚,我們地質人義不容辭;民族要復興,人民要幸福,我們地質人就要有復合型人才,用更好的水平去迎接挑戰。

閱讀《可燃的冰》再結合我們地質人的工作,我有一種使命感。多年市場的萎靡,市場競爭的激烈,讓人們覺得對搞地質沒有前途,辛苦又不掙錢。

但我認為,其實還是學藝不精的問題,若能參與到“可燃冰”的事業中,你說有沒有挑戰?中國號稱“基建狂魔”,哪一樣又少得了地質人的參與?

最后,用胡適先生《1932年致畢業生》的一段話送給地質人:“朋友們,在你最悲觀失望的時候,那正是你必須鼓起堅強的信心的時候。你要深信:天下沒有白費的努力。成功不必在我,而功成必定有我!”

一個時代有一個時代的擔當。新一代的地質人不要妄自菲薄,需要虛心,想一個“畢業生”一樣,要耐得住寂寞,刻苦專研又要創新,才能趕上這個奔跑的時代!

陳青帝,供職于四川省四零二地質隊勘測公司。

問 道

-《燃燒的冰》讀后

王戈

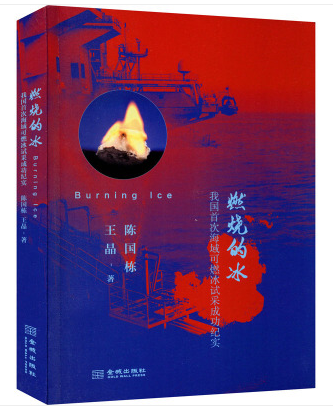

《燃燒的冰》是一本以描寫可燃冰試采成功事件為主題的書籍。乍一看,封皮紫紫紅紅普普通通,既不迎合也不喧賓奪主,卻比一些蓄意作舊的書籍好很多。林語堂先生在《蘇東坡傳》中對川人的閱讀喜好曾評價道:“四川的居民,吃苦耐勞,機警善變,有自持自治的精神;四川的居民都耽湎于論爭,酷愛雄辯的文章。”而題材嚴肅的報告文學素來以淡泊致遠的品性而隱居高閣,其中以撰寫地質、新興能源為主題的書籍,更是我平生首見。

縱觀歷史,開元盛世豐栗,永樂盛世編典。國之大事所成,無不以國之氣力為根基。我首先看到,可燃冰自上世紀30年代發現以來,一直為世人寄望。可近90年來雖研究者絡繹不絕而采集者區區之眾。我想,是因為理論可以暫時脫離實際,但實踐卻是對國家綜合實力的巨大考驗。

我國對可燃冰的系統研究始于二十世紀90年代,在黨中央的科學規劃和精密部署下,首批以中科院為主的眾多科研單位率先開始對可燃冰進行研究。

“十二五”期間,國家設立《天然氣水合物勘探技術開發》項目,由廣州地質局牽頭聯合中國海洋大學、大連理工大學、浙江大學等多家學術機構開展了多項針對天然氣水合物的勘探技術的研究,初步形成可燃冰資源勘探技術體系。

繼而,啟動了《南海天然氣水合物富集規律與開采基礎研究》項目,首次明確了可燃冰的重點調查地帶。

今日,國家已啟動《第二輪天然氣水合物國家專項》項目,隨著2017年可燃冰的試采成功,實現可燃冰的產業化、商業化開發再不是南柯一夢。

誠然,全面調動社會資源,并有效統籌使之形成合力,是我國集中力量辦大事的優越條件。我深切地體會到,在黨的統一領導下,社會各界力量有機整合為一體,它們或是政府部門、或是學術機構,或是船械制造、或是鉆機生產企業,它們不分伯仲地組成為一個有分有合、互通有無的科研團體,大模大樣地鋪展開去,不僅氣勢駭人,而且呼應靈活、左右逢源,構成一處學術大氣候。其成員之組成,足見氣度恢弘,全以能力超群的行業巨擘所擔任,其中不乏名揚海外,甚至一經畢業就在外企拿到offer的青年才俊。他們牢記“茍利國家,不求富貴”的祖訓,于國家求才之際毅然回國,旋即投入到了浩海如煙的科研戰役中。

由精英組成的隊伍自然受到人民的期待,期待猶如看到中國乒乓球隊沖擊奧運會金牌那樣。此刻地處遠東的神狐海域雖無“羽檄交馳日夕聞”的助威吶喊,其舳艫千里旌旗蔽空卻勝似“賀蘭山”環陣御敵。在這里,在神秘又變化莫測的 環境里,以葉建良為核心的科研團隊,克服了缺少經驗、地質條件差,地質設備專業程度不夠等困難,在防砂、產量提升、控制污染等關鍵技術領域取得了重大突破,并首次在世界上實現連續產氣60天,連同產氣時長和產氣量雙雙打破世界紀錄的偉大壯舉,將我國可燃冰勘查開發和能力水平推向世界科技頂峰。

而可燃冰試采成功的意義不僅是對行業內的技術理論進行了創新和發展,同時也為其他技術帶來了改革和展望。譬如可燃冰的試采工作改良了海底取樣技術、海底多波束探測技術,同時研發了“海馬”號深海遙控潛水勘測器、推動了海底古生物的研究,接著在西太平洋勘測到稀缺的高品位稀土礦等等事件,在科研時間軸上形成科研成果意義上的長路徑、多路徑的“多普勒效應”。層見疊出的科研成果,不僅為可燃冰的研究起到推波助瀾的作用,也積極推進了自身行業的技術路線改革,帶動新興產業發展。

地質技術工作雖是理科,可越理性的科目反而越需要情懷,從來沒人保證過,可燃冰的研發工作定能蟾宮折桂,相反,哀鴻遍野的國際研發環境和開采不當即會造成大面積環境污染的前景為研發者帶來了巨大的精神和技術上的壓力,曾不少人產生疑問:可燃冰的研發工作究竟是一種光耀門庭的榮耀,還是一場綿延久遠的苦役?但我們的科研工作者沒有絲毫動搖,正是那遺世獨立的地質信仰早已勃然大怒。便敗又何妨?到中流擊水,浪遏飛舟!尋求真理的路上,本就需要“殉道者”。

正是這樣堅強的信念鑄就了一次大膽的探索,它不僅宣示著地質業執著的工匠精神,也代表著人類在科技領域的偉大探索精神。他們的成功或將改變世界能源格局,推動歷史沿革,書寫科學典章。為普天大眾謀萬世福安,為山川相繆的全國地質工作者樹立模范典型。

合上書,有力量在涌動。在如此滾天烈日的氣象下,竟渾不覺熱,猶如在深山靜湖邊孤賞了一場納涼晚宴,它使我不囿于人生一隅,也拓寬了我專業技術眼界,更教會我脫離困境的方法。我把書放在了書柜二層抬眼能望的位置,伏望于我荒茫的地質生涯里,能借以黨的光輝和功勛的事跡,蕩滌我的思想,匡正我的行為,以彌足內心莽莽的空虛。

王戈,供職于四川省四零二測繪科技有限責任公司。

踐行初心使命,做最美地質工作者

——《燃燒的冰》:我國首次海域可燃冰試采成功紀實讀后

李先富

近期,為積極響應我隊工會“喜迎二十大,黨在我心中”主題征文活動,我認真閱讀了《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》一書,這本書給我留下了十分深刻的印象。

“不久的將來,我們一定能夠實現可燃冰能源從鉆臺走向灶臺的夢想!”翻開該書的第一頁,引入眼簾的這句話,著實讓人心潮澎湃,熱血沸騰!2017年5月18日,我國在南海神狐海域成功試采可燃冰,這是我國自然資源事業發展史上的一個轉折點。我國的可燃冰研發由跟跑、并行直到世界領先,不斷取得突破的背后,是科技工作者數十年的努力,其中的艱辛是常人難以想象的。該書以我國可燃冰首次試采成功為創作契機,運用報告文學的形式,講述了我國海域可燃冰勘探試采歷史,展現我國海域可燃冰勘探開發經過20多年的曲折、艱難和不斷創新超越的復雜歷程。同時闡釋了可燃冰的價值,以及在現實中同經濟、人們生活的作用及意義,將地質科技工作者的個人夢想和實現中華民族偉大復興中國夢相結合,展現了地質科技工作者在這一過程中表現出的使命精神、智慧勞動、創業熱情、堅強意志、奉獻品格,展示了可燃冰團隊“忠誠、創新、合作、奉獻、清廉”的敬業精神和初心不改、矢志不渝、奮勇拼搏、智慧創造的家國情懷。

通讀全書,讓我深刻感受到可燃冰團隊在以習近平同志為核心的黨中央領導下,踐行初心使命,無私奉獻、矢志不渝的崇高精神。這也讓作為一名地質工作者的我更加堅定了要踐行初心使命,為地質事業進一步奉獻自我的決心。

作為地質工作者,我們體會過“帶鍋盔、吃榨菜、飲山泉、找礦點”的艱苦,經歷過“出國門離親人,進深山入老林,爬懸崖走峭壁,穿雪原過草地”的艱辛,但沒有什么困難能阻擋我們前進的腳步。走過祖國的大山江河,我們從未忘記 “為工業找礦,為產業和民生服務”的初心。

我們的使命,就是為實現中華民族偉大復興而不懈奮斗。我們要深刻把握歷史新方位和時代新特點,刻苦錘煉新本領,主動適應新時代中國特色社會主義發展大勢,孜孜以求、矢志不渝地學習本領、磨礪本領、提高本領。在地質崗位上,要發揮自己所學的專業,精益求精、不斷創新,不僅要為祖國的發展勘探出豐富的礦產資源,要為民生服務做出重要保障,更要為民族的復興提供堅實的地質科學支撐,這就是我們地質工作者的“使命”。

我院承擔的丹巴永西金多金屬礦地勘基金項目,項目組克服了山高坡陡、地形險峻、交通不便等不利因素,克服重重困難,全力推進了項目正常開展,并取得了階段性成果。白玉縣、甘孜縣地災汛期督導項目,項目人員克服了高原缺氧、長期遠離家人、工作任務艱巨等困難,保質保量完成了前期既定工作,為服務地方、服務民生做出了重要貢獻。這些都是我們當代地質工作者踐行初心使命的真實寫照。

為滿足經濟社會發展和生態文明建設的新需求,地質工作已發生重大轉變。一是服務新型城鎮化建設,城市地質、地熱地質等將得到快速發展。二是服務環境污染治理,水土污染調查與治理將加大力度。三是服務民生與鄉村振興,農業地質、土地質量、地質災害調查等將受到重要關注。作為新時代的地質工作者,我們要秉承老一輩地質人“以獻身地質事業為榮、以找礦立功為榮、以艱苦奮斗為榮”的“三光榮”精神,不怕苦、不怕難,不能忘記我們肩上的重任,不能忘記當初我們立下的誓言,不能忘記我們共產黨員身上的使命。要堅決擁護以習近平同志為核心的黨中央領導,要披荊斬棘、奮勇拼搏,不忘初心、繼續前行,為迎接黨的“二十大”勝利召開獻禮!

李先富,供職于四川省地質礦產勘查開發局四0二地質隊。

不忘初心跟黨走 牢記使命勇向前

——讀《燃燒的冰》

唐光清

在普通人眼里,可燃冰是神秘莫測的,學名叫天然氣水合物,是甲烷和水分子在低溫高壓的情況下形成的籠狀結晶化合物。可燃冰分布在大陸永久凍土、海洋中,具有燃燒值高、清潔無污染、能量密度高、資源潛力巨大等特點。據估算,可燃冰的資源量相當于全球已知煤、石油和天然氣總儲量的兩倍,被譽為21世紀最具替代石油、煤等傳統能源的新型能源。

我國科技工作者對可燃冰的勘探和開發備受關注,與時間賽跑,不斷探索可燃冰的奧妙,于2017年5月18日在中國南海的神狐海域成功試采,這是我國自然資源事業史的一個轉折點。科技以人為本,人也是科技的主體。專家葉建良帶領技術團隊,在“忠誠、創新、合作、奉獻”的團隊精神激勵下,在邱海峻、梁金強、謝文衛及“鋼鐵團隊”所有成員的拼搏下,使中國的可燃冰由跟跑到并跑直到領先世界水平。他們都是心懷家國、苦干實干的人,他們沒有豪言壯語,經年累月默默地為了新能源,無私地奉獻。

創新是引領發展的第一動力,科技是戰勝困難的有力武器。可燃冰的研究與開采,關乎我國乃至世界新能源發展方向,與人類命運和未來緊密相關。本書反應了我國科技與自然題材文學書寫的重要收獲,我從本書中了解到科技工作者的精神和堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想的決心。

習近平新時代中國特色社會主義思想,是對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀的繼承和發展,是馬克思主義中國化最新成果,是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶,是中國特色社會主義理論體系的重要組成部分,是全黨全國人民為實現中華民族偉大復興而奮斗的行動指南,必須長期堅持并不斷發展。

習近平新時代中國特色社會主義思想的創立,是中國特色社會主義進入新時代最為顯著的標志,實現了馬克思主義基本原理與中國具體實際相結合的又一次飛躍,是馬克思主義中國化最新成果,是黨和人民實踐經驗和集體智慧的結晶,是中國特色社會主義理論體系的重要組成部分,是全黨全國人民為實現中華民族偉大復興而奮斗的行動指南,具有重大的政治意義、理論意義、實踐意義。同時它為我們發展指明了方向,也為我們如何適應新時代做出新作為和新要求,是時代發展的必然產物。對于科學客觀認識我國當前國情,解決當前我國社會發展的主要矛盾,進一步深化經濟體制改革,取得未來的勝利,對我國乃至世界都會產生深遠且里程碑式的影響。

要有情懷,不忘初心。古語有句話叫做:“不忘初心,方得始終。”那么,什么是初心?是我們人生開始時希望我們變成一個什么樣人的最初心情,是讓你當初心潮澎湃的念想,是讓你甘愿臥薪嘗膽的理由,是讓你能夠逆流而上的動力。不忘初心,就是堅持“居之不倦,行之以忠”;牢記“清心為治本,直道是身謀”的箴言;保持“權為民所用、情為民所系、利為民所謀”的本色。

要有作為,奮發向上。習近平總書記強調“群團事業是黨的事業的重要組成部分”。“作為”怎么來,其實,就是一點一滴,從手上做出來、從腳下走出來,用時間累積起來、用付出堆砌起來。當然,這也離不開學習、思考,充電、提升,用理論指導實踐,用實踐推動工作,從而做出成績。有了基礎,才能勇于奮發,主動作為。一定要想得多、說的多、做的多。

要有擔當,勇于向前。我們應該在大事難事面前勇挑重擔、敢于負責,在急事危事面前挺身而出、沖鋒在前。古人尚能有“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的胸懷與擔當,我們一定可以做到。我們應該積極應對挑戰,發揮主觀能動性,在問題面前不回避、困難面前不推諉、挫折面前不退步,要用行動激發熱情,以擔當排除阻力,用成果回報祖國。我們要主動承擔責任,同甘共苦,最終才能奮力走向新時代。在平凡的崗位,為國家的繁榮與發展奉獻自己的熱情與行動。

歷史的畫卷,總是在砥礪前行中鋪展;時代的華章,總是在新的奮斗里書寫。新時代、新思想,帶來了新變化,提出了新要求,我們要注重學習、敢于擔當、求真務實,切實將習近平新時代中國特色社會主義思想的宣貫落地生根。展望未來,面對新形勢、新任務,我們一定要堅定信心,努力探索,在思維上瞄準前沿,在思路上創新發展,在實踐上領先一步,踐行習近平新時代中國特色社會主義思想,不忘初心跟黨走,牢記使命勇向前。

唐光清,供職于四川省地質礦產勘查開發局四0二地質隊。

跟跑、并跑、領跑,爭做“中國夢”領軍人

——讀《燃燒的冰》

李玉潔

2017年5月18日,我國在南海神狐海域成功試采可燃冰,可謂自然資源事業發展史上的一個轉折點。由跟跑、并行直到世界領先,我國的可燃冰研發不斷取得突破的背后,是科技工作者數十年的努力,其中的艱辛是常人難以想象的。

近日里有幸閱讀了《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》一書,全書以十三章、31萬多字的篇幅,詳細記述了中國可燃冰的探尋和首次海域成功試采的全過程,講述了我國地質工作者歷經20年的堅持不懈、艱苦努力,終于取得驕人成績的故事,展現了我國科學家在攻克可燃冰研究領域這一世界重大課題中,為實現國家富強、民族復興、人民幸福而艱辛探索、不懈努力的堅強意志和奉獻精神及對未來中國科技發展的堅定信心。

人,是這部作品的魂魄所在,比如專家葉建良帶領的技術團隊,邱海峻、梁金強、謝文衛及“鋼鐵團隊”所有成員等。書中提及的科技工作者都是心懷家國、苦干實干的人,他們沒有豪言壯語,默默奉獻,讓人肅然起敬。他們身上無一不深刻著解放思想、銳意進取的創新精神,攻堅克難、無畏艱險的拼搏精神,一心為公、無私忘我的奉獻精神。本次海域天然氣水合物試采成功實現了資源量占全球90%以上、開采難度最大的泥質粉砂型天然氣水合物安全可控開采。這種儲層類型是我國主要的儲集類型,具有特低孔隙度、特低滲透率等特點,同時深水區淺部地層松軟易垮塌、易井漏,鉆探風險極高,開采工作因而極具挑戰性。2016年11月,當中國地質調查局黨組確定日產萬方的可燃冰試采目標后,葉建良深感壓力倍增,在沒有成功經驗、沒有專用設備材料的情況下,如何能夠高效率高質量地完成任務?他帶領試采團隊大膽創新,提出優化創新試采工藝,實施儲層改造,把陸地軟土地基改造技術大膽應用到了海洋深水勘探開發,改造后的儲層取得了顯著效果,是此次天然氣水合物試采成功的關鍵,是海洋工程在水合物開發技術的創舉!也體現出他勇于創新的巨大勇氣,是新時代地質人創新精神的最高體現!

建黨百年以來,我們黨始終高度重視科學技術發展。在中國共產黨的堅強領導下,我國科技事業從篳路藍縷啟航,經過幾代自然資源工作者的不懈奮斗,實現了幾乎從零起步到跟跑、并跑,再到若干領域世界領跑的跨越式發展,達到了理論、技術、工程和裝備的自主創新和歷史性突破。

“昨夜斗回北,今朝歲起東。”今天的中國,科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升,同時也要清醒看到,我國自然資源事業在原始創新能力、創新體系效能、創新資源整合、創新力量布局、人才隊伍與評價體系等方面還存在明顯不足。正如中共中央、國務院在可燃冰試采成功的賀電中所說,“海域天然氣水合物試采成功只是萬里長征邁出的關鍵一步,后續任務依然艱巨繁重”。站在建黨百年這一新的歷史起點上,我們廣大自然資源工作者應牢記習近平總書記的殷切囑托,繼承發揚老一輩自然資源學家艱苦奮斗、無私奉獻的優良傳統,自覺把個人理想追求融入國家的自然資源發展中去,把握大勢、搶占先機,直面問題、迎難而上,肩負起時代賦予的重任,加快建設科技強國,努力實現高水平科技自立自強,為實現“中國夢”作出更大貢獻。

李玉潔,供職于四川省四零二測繪科技有限責任公司。

攻堅克難創奇跡 砥礪前行向未來

陳薛西

在隊工會開展“喜迎二十大 奮進新征程”系列文化活動中,我有幸閱讀了《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》一書。該書詳細記述了中國可燃冰的探尋和搶先發售海域成功試采的全過程。以嚴謹求真的科學態度、生動鮮活文學筆法、脈脈含情的筆墨,為我國首次成功試采可燃冰進行長卷式“素描”,并對國際國內能源使用現狀、可燃冰的科學樣貌、我國研究可燃冰的艱辛歷程、可燃冰研究過程中的人物故事、可燃冰試采中技術創新及過程、可燃冰的現實意義和長遠價值等等,進行誠摯的文學表達。

全書最令人動容的是對于可燃冰開采中涉及的平凡人物,也進行了不同程度的刻畫,比如展現專家葉建良帶領技術團隊,在“忠誠、創新、合作、奉獻”的團隊精神激勵下,在邱海峻、梁金強、謝文衛及“鋼鐵團隊”所有成員的拼搏下,使中國的可燃冰由跟跑到并跑直到領先世界水平。書中提及的很多工作者,都是苦干實干的人,他們沒有豪言壯語,在經年累月中無私奉獻。這也讓我回想起周邊平凡工作崗位上,攻堅克難創造奇跡的四0二地質人。

“第三次全國國土調查”是一次重大國情國力調查,也是黨和國家機構改革后統一開展的自然資源基礎調查,其成果更是后續制定經濟社會發展重大戰略規劃、重要政策舉措的基本依據,因此,調查數據的真實準確是“三調”的生命線。自我省于2018年9月全面開展“三調”工作以來,測繪公司積極投入到阿壩藏族羌族自治州九寨溝、小金縣的“三調”工作之中。兩縣地處青藏高原向四川盆地過渡地帶,氣候多變,地形地貌復雜,地勢起伏大,又是少數民族地區,語言習俗多元化,這給測繪公司外業人員開展野外核查帶來了諸多不便。但他們選擇迎難而上,跋山涉水、翻山越嶺、騎摩托、開車去走村入戶,深入調查,難以到達的圖斑采用無人機等現代化技術舉證,保證工作不掉線,數據真實。

“三調”的外業工作緊張忙碌,內業核查也毫不輕松。由于時間緊、任務重,內業工作人員選擇集中辦公,每天處理大量圖斑,描繪定點、核實數據,奮戰到凌晨是他們的工作常態,熬紅的雙眼是他們的工作證明。為保證“三調”成果的真實性和準確性,國家和地方建立了縣市級自檢、省級檢查、國家級核查三級檢查制度,每一階段成果需經過三級檢查合格后方可轉入下一階段。四0二人最終以嚴苛細致的工作態度,攻堅克難的工作精神和精準專業的工作技術通過了層層檢驗,圓滿完成了任務。

攻堅克難創奇跡,砥礪前行向未來!相信未來四0二人也會繼續努力克服重重困難,奮力拼搏,團結協作圓滿完成各項工作任務,取得豐碩成果。

陳薛西,供職于四川省四零二測繪科技有限責任公司。

綠水青山中的地質夢

——--讀《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》

田二燕

能源是什么?人類社會發展能離開能源嗎?沒有能源的世界會是什么樣子的?正象《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》一書中寫到:能源是支撐世界各國經濟社會發展的動力,是工業、經濟大發展的必要條件。在人類社會發展史上,每一次經濟社會大發展大變革,都是伴隨著能源革命的發生。

我們需要金山銀山,更需要綠水青山,2005年習總書記提出了“綠水青山就是金山銀山”的重要發展理念。在我國經濟建設由高速發展轉向高質量發展的新階段,我國清潔低碳能源資源勘查開發,大力推進綠色勘查和綠色開發,將成為地質工作服務美麗中國建設的主戰場。而《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》一書寫的正是一群勇于創新、敢挑重擔的地質人,在大海深處尋找可燃冰,為國家實現能源轉型而艱苦奮斗的事跡。

閱讀《燃燒的冰:我國首次海域可燃冰試采成功紀實》這本書,我感受頗多,但最觸動我內心的是同為一名地質人,能用自己的專業知識為國家的發展和社會的進步做出一些小小的貢獻而深感自豪。習總書記提出“綠水青山就是金山銀山”的重要發展理念體現了國家對保護生態環境的決心,做為一名新時代的地質人也一定要緊跟黨的步伐,響應國家號召,把綠色勘查和綠色開發深深刻入到我工作的每個細節中。這些年生活環境的變化,空氣質量的改善讓我深深的體會到做為一名新時代中國人的幸福感。

回想起剛參加工作時,郫縣還只是一個小小的縣城,十字交叉的南北大街和東西大街就是這個縣城的全部。我的第一個辦公室是在一棟四層樓房上,斑駁的墻面已成了灰白色,略微歪斜的木條窗框在風中吱吱作響,像喃喃自語的老人在敘述著它的故事。樓下三層為全隊的辦公場所,四樓是宿舍。辦公室房間都不大,橫豎擺放的辦公桌彰顯著對空間的充分利用。單位前面的老成灌路幾乎是縣城的唯一干道,每天有無數的貨車伴隨著飛沙走石從門前呼嘯而過。

時光如梭,一晃二十年過去了。在這短短的二十年中,我們的生活發生了天翻地覆的變化。往日的郫縣已成了現今的郫都區,城區擴了一次又一次,形態各異的高樓林立,錯落有致,寬闊的道路縱橫交錯,象蜘蛛網一樣向四面八方鋪開來,郫縣儼然已發展成了一座新型的都市新區。各種高檔小區如雨后春筍一般層出不窮,代替了橫七豎八的農田村落,單位原來那棟破舊小樓的位置也聳立著18層高的地礦人家電梯公寓。辦公場所遷到了新的辦公基地,這是一棟全新的11層樓,除了寬暢明亮的辦公室以外,還有會議室、培訓室、圖書室、巖礦標本陳列室、活動室、職工食堂等等辦公配套場所,讓我們在工作之余也能有學習和放松地方,工作起來也更有活力。

在以習近平同志為核心的黨中央領導下的這些年,在“綠水青山就是金山銀山”的重要發展理念下,我們的生活總是日新月異的變化著。空氣質量持續改善,霧霾的時間越來越少,清新的空氣、湛藍的天空總能使我心曠神怡。昔日的沱江河道水黑味臭,通過水污染防治和持續提升水環境質量,現在已是綠意盎然、鳥語花香的健步綠道了。每到清晨和傍晚在綠道散步的人們熙熙攘攘,盡情享受著水清柳綠的美。狹窄的老成灌路改建成了八車道的紅光大道,春天的芙蓉、秋天的紅楓,還有那四季變換的道路隔離帶花卉讓這條大道生生成了一條景觀大道。新城區建設講究城市空間與綠色生態相互交融,綠色在街頭,也在巷尾,以前羨慕別人家離公園近,現在我家就在公園里。

時代在變遷,社會在進步,做為新一代的地質人,要在以習近平同志為核心的黨中央領導下不畏艱苦、奮力拼搏。堅持綠水青山就是金山銀山的理念,把建設美麗中國轉化成我們每一個人的自覺行動,為共建清潔美麗世界作出更大貢獻,在天藍、地綠、水清的綠水青山中為追尋新時期的地質夢而不懈努力。在迎接黨的二十大之際,我們將繼續發揚地質人“三光榮”精神,踐行中國共產黨人的初心和使命,勇往直前,奮斗不息。

田二燕,供職于四川省四零二地質隊勘測公司。